BOM×システムで変わる!基本構造と管理のポイント、システム化による課題解決を解説

BOM(部品表)は、製品を構成する部品や原材料を体系的に整理し、設計から生産、調達、販売までの一貫した業務を支える重要な仕組みです。

しかし現場では、運用面で課題を抱える企業も少なくありません。

複数部門で管理がバラバラ

設計変更が製造現場に反映されない

この記事でわかること(3行サマリー)

- BOM(部品表)は、製品を構成する部品や原材料を整理し、設計・製造・購買をつなぐ重要な情報基盤である

- 紙やExcelなど部門ごとの管理では、更新漏れや情報の不整合などの課題が生じやすい

- BOMをシステム化し、生産管理システムと連携することで、業務全体の一元管理と生産性向上を実現できる

BOM(部品表)とは?

製造業におけるBOM(部品表)は、製品づくりの“設計図”ともいえる重要な情報です。

ここでは、BOMの基本的な意味と役割を整理し、なぜ製造現場で欠かせないのかを解説します。

BOMの意味

BOMとは「Bill Of Materials(ビル・オブ・マテリアルズ)」の略で、日本語では「部品表」と呼ばれます。

製品を構成する部品や原材料を体系的に一覧化したもので、「何を」「いくつ」「どの順番で」組み立てるかを明確にします。

たとえば、自動車を1台生産する場合、数千点に及ぶ部品が使われます。

BOMにはそのすべてが階層構造で整理されており、設計・購買・製造・品質管理・サービスなど、部門ごとに異なる目的で活用されます。

BOM作成の目的と役割

BOMを作成する最大の目的は、部品情報を整理し、生産活動を効率的に進めることです。

BOMを整備することで、設計から調達・製造・販売までの情報がつながり、無駄や手戻りを防止できます。

BOMに記載される主な項目例

| 項目名 | 内容例 |

|---|---|

| 品名 | 部品・原材料の名称 |

| 型式 | 製品や部品の型番 |

| メーカー名 | 仕入れ先や製造元 |

| 数量 | 使用数量や単位 |

| 規格番号 | 社内・業界規格の番号 |

| 材質 | 使用素材や特性情報 |

これらの情報をもとに、

- 製造部門:生産計画・実績管理・工程把握

- 購買部門:部品手配・発注・納期管理

- 経理・管理部門:原価計算・在庫評価

といった形で、それぞれの業務がスムーズに進行します。

BOMの種類

BOMにはいくつかの種類があります。ミスを抑制し、業務の効率化を実現するには、種類ごとの特徴を理解して自社に最適なBOMを構築することが重要です。

ここでは、BOMの種類別の特徴と、活用例を見ていきましょう。

管理方法別|2つのタイプ

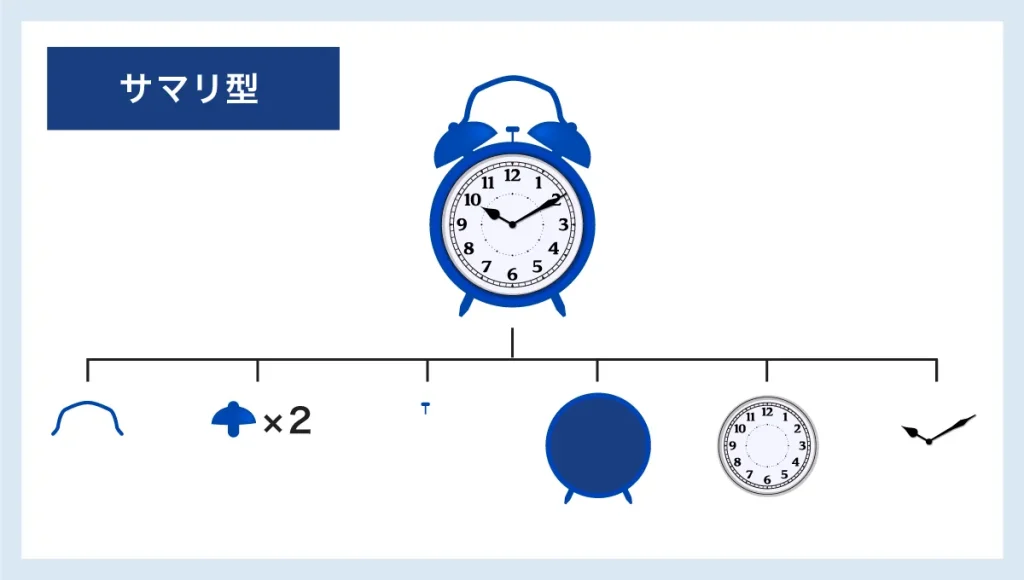

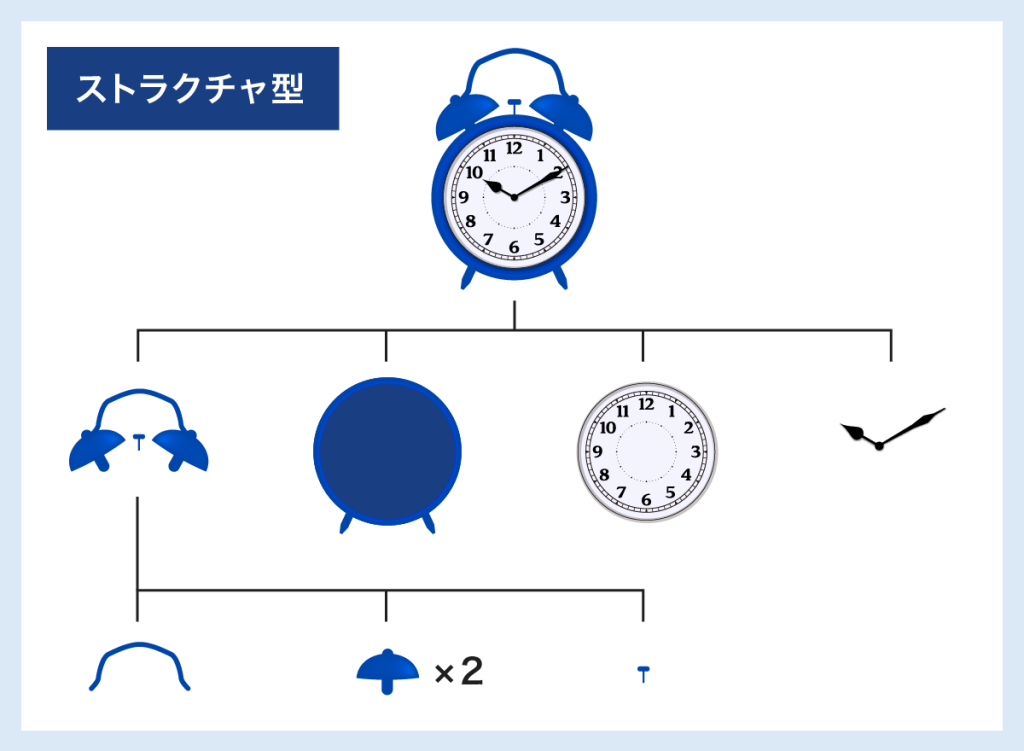

BOMは、情報の管理方法によって「サマリ型」と「ストラクチャ型」の2つのタイプに分けられます。

サマリ型

サマリ型は、製品の加工や組立の順序に関係なく、製造に必要な部品を並列でリスト化する方法です。

シンプルな仕組みで必要な部品の数量がわかりやすいのが特徴で、主に購買や設計部門で使用されています。

メンテナンスしやすい点もメリットです。

ストラクチャ型

ストラクチャ型は、製品の組立順序にあわせて階層構造で部品情報を管理する方法です。

最終工程の「親品目」から、事前に必要な「子品目」「孫品目」などの関係性をBOM内で構築するため、製品が完成するまでにかかる工数や時間の計算をしやすいことがメリットです。

仕様変更が生じた場合でも、影響範囲を迅速に特定でき、原価の再計算も容易に行えます。

用途別|4つのタイプ

製造業で使うBOMは、用途によって「E-BOM」「M-BOM」「S-BOM」「購買BOM」という4つのタイプに分けられます。

| 種類 | 用途 | 管理する情報 | 活用部門 |

|---|---|---|---|

| E-BOM | ・製品を構成する部品の情報管理 ・コスト見積もり | ・部品の仕様、数量 ・技術情報 | 設計 |

| M-BOM | ・生産計画 ・進捗管理 ・部品手配 | ・組立順序など生産工程 ・製造スケジュール | 製造 |

| S-BOM | ・アフターサービスに必要な顧客情報の管理 ・メンテナンスに必要な部品の発注 | ・メンテナンス履歴 ・メンテナンスに必要な部品の情報 | サービス |

| 購買BOM | ・見積り ・部品の発注 | ・部品ごとの手配数や仕入先、価格情報 | 購買 |

それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。

E-BOM

E-BOM(Engineering-BOM)は、製品を構成する部品の情報を記載する部品表です。設計部門で活用され、部品の仕様や必要な数量のほか、技術情報などを管理し、コストの試算にも用いられます。

CADなどの設計情報から導いたデータで作成することが一般的です。

M-BOM

M-BOM(Manufacturing-BOM)は、組立順序など製造工程にまつわる情報を記載する部品表です。製造部門における生産計画や部品手配、進捗管理に活用されます。

設計部門で作成したE-BOMを生産工程に応じて編集し、必要な情報を追記してM-BOMとして使用することが一般的です。

S-BOM

S-BOM(Service-BOM)は、サービス部門に特化したタイプの部品表です。「メンテBOM」「保守BOM」とも呼ばれ、メンテナンスに必要な部品の情報や、顧客ごとのメンテナンス履歴などの情報を管理します。次回のメンテナンス計画にも活用でき、作業忘れの防止に役立てられます。

なお、Sales BOMのことをS-BOMと呼ぶこともありますが、その場合は販売部門で使用するBOMを意味します。

購買BOM

購買BOMは、生産に必要な部品の手配を行うために用いる部品表です。P-BOM(Purchasing-BOM)とも呼ばれます。部品ごとに必要な数量や、仕入先などの情報を記載し、見積りや発注時に活用するケースが一般的です。

専用の購買BOMを利用する場合もあれば、製造部門で用いるM-BOMに必要な情報を追記して利用する場合もあります。

BOMにおける課題

BOMは生産計画や原価管理に欠かせない仕組みですが、実際の運用では次のような課題が生じやすい傾向があります。

① 人的ミスが発生しやすい

BOMは製品に関わる情報量が非常に多く、登録や更新作業を手動で行うと、どうしても転記ミス・更新漏れが発生しがちです。

たとえば、設計部門が部品仕様を変更した際に、製造・購買部門がそれを把握できず、旧情報のまま発注してしまうケースがあります。

一つの誤りが生産の手戻りや納期遅延、原価増大につながる可能性もあり、慎重な管理が求められます。

② 部門間で情報が連携できない

設計・購買・製造などの部門ごとにBOMを個別で管理していると、このような問題が発生します。

同じ部品でも表記方法が違う

コード体系が統一されていない

たとえば、設計部門では“ASSY001”と呼ぶ部品を、製造部門では“ASSY-01”と登録していると、同一部品が別物として扱われるリスクがあるのです。

このような表記ゆれは、確認工数の増加や発注ミスを招き、結果的に生産全体の効率を下げてしまいます。

③ 管理の工数・コストが大きい

製品点数や部品構成が多い企業ほど、BOMの登録・更新作業には多大な手間と時間がかかります。

製品ごとに数百〜数千点の部品がある場合、変更や追加が発生するたびに複数のExcelを修正しなければなりません。

また、部品の仕様変更や設計改訂が頻繁にある製造業では、最新情報を全員が共有する仕組みが整っていないと、古いBOMをもとに作業してしまうなどの混乱が起きやすくなります。

BOMの課題を解決するには「統合管理」がカギ|BOMシステムとは?

部門ごとに独自のBOMを構築していたり、紙やExcelで別々に管理していると、情報の重複・更新漏れ・表記ゆれといった問題が避けられません。

これらの課題を根本から解決するための有効な手段が、BOM情報の統合管理です。

設計から購買、製造までをつなぐ一元的な仕組みを整えることで、情報の整合性を保ち、業務全体の効率化を図ることができます。

BOM管理には「生産管理システム」の導入がおすすめ!

BOMをシステム化しても、設計や購買、生産、出荷などの情報が別々のシステムやExcelで管理されていると、

情報の分断は完全には解消されません。

そこで有効なのが、BOMを含めて製造業全体の情報を統合管理できる「生産管理システム」です。

ここでは、生産管理システムの基本的な仕組みと、導入による効果を解説します。

生産管理システムとは

生産管理システムとは、製造業における生産計画・受注・在庫・工程・原価・品質といった業務を、

ひとつの仕組みで統合的に管理するシステムです。

BOMシステムは、この中の部品構成情報を管理する一部機能にあたります。

つまり、生産管理システムはBOMを「単体のデータ」ではなく、生産全体を構成する要素のひとつとして扱うのが特徴です。

主な機能一覧

| 機能名 | 概要 |

|---|---|

| 生産計画 | 製品の生産スケジュールを立案し、納期・負荷を調整 |

| 受注管理 | 顧客ごとの注文状況を把握し、製造と連携 |

| 在庫管理 | 部品・仕掛品・完成品をリアルタイムに管理 |

| 工程管理 | 各工程の進捗や作業負荷を可視化 |

| 原価管理 | 材料費・人件費・間接費などを集計し、損益を分析 |

| 品質管理 | 検査データや不良情報を記録し、改善へ反映 |

BOMと生産管理システムを連携するメリット

BOMを生産管理システムと統合することで、次のような効果が得られます。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 情報の一元管理 | 設計~製造~出荷まで、全プロセスを同じデータで共有可能に |

| 最新情報の自動反映 | 部品や工程の変更があれば、関連情報も自動更新 |

| 手戻り・重複作業の削減 | 同じ情報を何度も入力する手間をなくす |

| リアルタイムの可視化 | 在庫・進捗・原価をタイムリーに確認可能 |

| 意思決定のスピード向上 | 現場データをもとに、経営層も迅速に判断できる |

例えば、BOMに登録された部品が欠品した場合、在庫管理機能と自動連携することで、即座に発注や代替手配が可能になります。

これにより、「情報の遅れ」が「生産の遅れ」になることを防ぐことができます。

生産管理システム「ProAxis」

キッセイコムテックでは、生産管理システム「ProAxis」を開発・販売しています。

ここでは、「ProAxis」の特徴についてご紹介します。

ProAxisについて

生産管理システム「ProAxis」は、生産計画や製造管理、購買管理、在庫管理など、製造業の基幹業務に必要な機能を網羅した統合型システムです。

図面や仕様書、工程表など各部門で必要なデータをPCやタブレット端末でタイムリーに共有でき、部門間の確認の手間も省けるのが大きなメリットです。製品の日程計画や、所要量の算出もスピーディーに行えます。

ProAxisの魅力とは?

一番の魅力は、「ハイブリッド生産管理」を取り入れているため、幅広いケースで活用できることです。

標準BOM(マスタ)と製番別BOMによる管理が可能で、受注生産または見込生産型の「量産」と、一品物を製造する「個別受注生産」の両方に対応しています。

既存システムとの入れ替えも可能!

既存システムとの入れ替えにも対応しています。

とはいえ、新しいシステムの導入時は、社員への教育コストやトラブルへの対応がネックになりがち……

使い勝手を重視し、マスタの構成もシンプルな「ProAxis」であれば、日々の追加や修正を簡単に行えます。システムに不慣れな方でも扱いやすく、担当者による手厚いサポート体制も整えているので、初めてITシステムを導入する場合も安心して運用できます。

カスタマイズによる柔軟なシステム構築も「ProAxis」のメリットです。BOMの登録を権限別や一画面に統合するなど、ご要望に応じたメンテナンスに対応いたします。今抱えている課題解決だけでなく、今後の事業展開も見据えたIT基盤づくりをご支援します。

「量産」にも「個別受注」にも対応できる生産管理・債権債務管理システム「ProAxis」

まとめ

BOM(部品表)は、製造業における製品構成を正確に把握し、設計から生産、購買、原価管理までをつなぐ重要な情報基盤です。

しかし、紙やExcelによる管理や、部門ごとに分断された運用では、更新漏れや重複登録、情報の不整合といった課題が生じやすくなります。

これらを解決するには、BOMを一元的に管理する仕組みを整えることが不可欠です。

人的ミスの抑制や管理の効率化のためには、ITシステムを導入し、部門をまたいだBOMの一元化を実現することがポイントです。BOMを含めた生産管理システムを、自社で活用する方法を検討してみてはいかがでしょうか。